小森淳税理士事務所

山梨県山梨市にある小森淳税理士事務所のホームページです

お気軽にお問合せください

TEL.0553-39-8557

争族にならないために・・・

「家」や「家族」の在り方も時代と共に様変わりしています。「ウチに限って相続争いなんて」 と思われるかもしれません。

テレビで見るようなお金持ちの相続争いよりも、少ない財産を奪い合うケースが増えているようです。

「争続」という言葉まで聞かれるようになり、相続を巡って、親子・兄弟・親戚で「争族」が始まり、裁判に発展したあげく、絶縁状態になるようなことも少なくないのです。このようなことは、亡くなった方にとっても不本意でしょう。

遺産分割を巡る「争続」の対策としては、「遺言書」の作成が有効です。遺言書で、誰に、どの財産を、どれだけ相続させるかということを明らかにし、遺言者の想いを形にすることで、「争族」を防ぐ対策をしましょう。

相続人も含め、その遺言書の内容に納得していれば理想的です。「争族」の不安がある方は、自分一人の想いを形にする前に、ご家族で相続について話し合いをしてみるのもよいのではないでしょうか。

また、「争族」が心配な方の他にも、次のようなケースに当てはまる場合には遺言書の作成をおすすめしています。

・子供がいないので配偶者に全ての財産を残したいケース

→ 遺言書がない場合、被相続人の親や兄弟姉妹にも相続権が発生します。

・事実婚関係のパートナーへ財産を残したいケース

→ 相続人となる配偶者は、いわゆる婚姻届を出した民法上の配偶者のみであるため。

・お嫁さん、お婿さん等法定相続人以外の方へ財産を残したいケース

→ お嫁さん、お婿さんは相続人になりません。

・相続財産が自宅しかないケース

・会社経営をしていて、株式を後継者に相続させるケース

→ 会社の経営権を相続させる場合には、株式を分散させてはいけません。

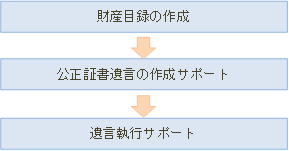

業務内容

※相続税の負担(納税の多寡、納税資金の確保)を考慮したご提案も可能です。相続の試算サービスと併せてご利用ください。

遺言の種類・・・おすすめしているのは公正証書遺言です。

| 遺言の種類

遺言は、法律で書き方が定められています。遺言書を作成しても、内容に不備があればその遺言は無効になってしまう恐れがあります。遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、その違いは下図の通りです。

|

ただし、「遺留分」については留意しておかなければいけません。

遺留分とは、遺言により相続人の権利が侵害されないよう設けられた制度です。

つまり、「相続人の最低限の取り分」と言えるでしょう。

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められていて、その割合は法定相続分の1/2です。

例えば、法定相続人が配偶者と子1人で、遺言書が財産の全てを配偶者に相続させるという内容であった場合であっても、子は法定相続分 1/2×1/2=1/4 の遺留分があります。この場合、子の遺留分が侵害されたので、「遺留分減殺請求」をし、1/4の権利を主張することができます。

この遺留分減殺請求の期限は、相続の開始及び遺留分を侵害する遺言書があることが分かってから1年以内です。

遺留分を侵すような遺言書は、かえって相続争いの種になることもありますので、遺言書を作成する際には遺留分を考慮することも大切です。